一人暮らしの初期費用はどれくらい?内訳や費用を抑えるコツもご紹介

一人暮らしを始めたいけど、初期費用がいくらかかるか不安な方も多いのではないでしょうか?

引越をする場合、家賃以外にも不動産会社や引越業者に支払うお金などもかかります。また、初期費用を全額用意できなくて引越を躊躇している方もいるでしょう。

結論からいうと、引越の初期費用は一般的に家賃の4か月分が基準となります。初期費用が高いと感じた場合は、条件を妥協する、敷金・礼金を抑えた物件を探すなどの工夫が必要です。

本記事では、一人暮らしの初期費用は最低いくら必要か、初期費用を抑えるコツを詳しく解説します。

目次

一人暮らしの初期費用は最低いくら必要?

一人暮らしを始めるために賃貸物件を契約する場合、初期費用として家賃の他に、引越費用や生活用品の購入費用などがかかります。

また、初期費用の目安は、仲介手数料、敷金、礼金などの費用によって異なりますが、一般的に家賃の4~6か月分を基準に考えると過不足なく用意できるでしょう。

家賃が高くなるほど初期費用の目安も大きくなります。

家賃相場別の賃貸初期費用

家賃ごとの賃貸初期費用を把握すると一人暮らしを始める際の初期費用全体を知ることができます。

以下では、家賃相場別に想定される初期費用の目安をまとめましたので、物件選びや予算計画の参考にしてみてください。

| 月額家賃 | 初期費用の目安(概算) |

|---|---|

| 50,000円 | 約250,000〜300,000円 |

| 60,000円 | 約300,000〜360,000円 |

| 70,000円 | 約350,000〜420,000円 |

| 80,000円 | 約400,000〜480,000円 |

| 90,000円 | 約450,000〜540,000円 |

| 100,000円 | 約500,000〜600,000円 |

賃貸物件にかかる初期費用の内訳

賃貸物件にかかる初期費用の内訳と金額の目安は以下のとおりです。

| 種目 | 金額の目安 |

|---|---|

| 仲介手数料 | 家賃の0.5~1か月分+消費税 |

| 初月および翌月分の家賃 | 契約月の日割家賃と翌月分の家賃をあわせた金額 |

| 敷金 | 家賃の1~2か月分 |

| 礼金 | 家賃の1~2か月分 |

| 火災保険料 | 毎年4,000~9,500円 |

| 鍵の交換費用 | 1.5~2.5万円程度 |

| 保証会社利用料 | 家賃0.5~1か月分 |

ここからは、それぞれの種目ごとに詳しく解説します。

仲介手数料

仲介手数料とは、不動産会社で物件を探す場合に請求される手数料のことです。双方が契約に合意した場合、一般的に仲介手数料は家賃の1か月分+消費税が上限となります。法律上は0.5か月+消費税が上限ですが、契約による同意があれば、家賃の1か月分+消費税が上限となります。

初月および翌月分の家賃

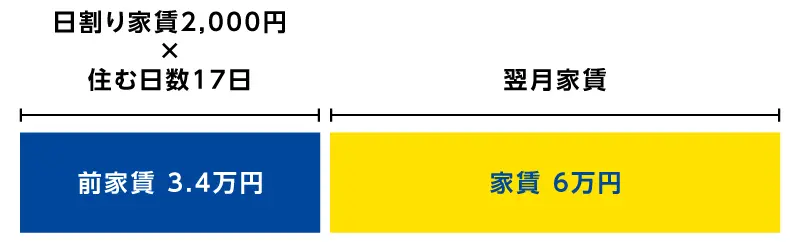

賃貸契約をする際、一般的に初月および翌月分の家賃を最初に支払う必要があります。例えば、10月15日に入居した場合、10月15日〜31日と11月分の家賃を一緒に支払います。ただし、入居初月の家賃を日割にしなければならないという法律はないので、初月の家賃を1か月分請求されることもあるため、賃貸契約書で確認しておきましょう。

また、家賃とは別に入居者全員が使う共益費(廊下やエレベーターなどの共用部分の維持、管理に充てる費用)を支払うこともあります。

敷金

敷金とは、家賃の滞納や退去時の原状回復費用に充てられる担保として、借主が契約時に支払うお金を指します。敷金は、一般的に家賃の1か月分が相場ですが、退去時の部屋がきれいな状態であれば、全額返還されることもあります。一方で、退去時の状態が悪ければ修繕費用に充てられるため、全額返還されるとは限らない点に注意しましょう。

礼金

礼金は、大家さんへの謝礼として支払うもので、通常は家賃の1か月分から2か月分が相場です。礼金は日本の不動産市場特有の慣習であり、敷金のように返金されることがありません。近年は礼金を取らない物件も増えてきています。

火災保険料

火災保険料とは、火災や水漏れなどのトラブルに備えるための保険料のことです。火災保険は基本的に任意加入の保険ですが、加入することが賃貸契約の条件となっていることもあります。火災保険に加入すべき理由は、借主・貸主の双方を火災や自然災害による損害から守るためです。火災保険料は1年で1万円〜2万円が相場です。

鍵の交換費用

鍵の交換費用とは、防犯上の理由により新しく鍵を交換する費用のことです。新しい鍵が必要な理由は、前の入居者が侵入する恐れがあるからです。鍵の交換費用は、1万円〜2万円が相場です。

鍵の交換費用は、法的に貸主・借主のどちらが負担すべきか記載されていません。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には、賃貸人が負担することが妥当と書かれています。しかし、このガイドラインは原状回復のものであり入居時のものではありません。法的な強制力もないため、実際には借主が負担することもあります。

保証会社利用料

保証会社利用料とは、連帯保証人を立てられない場合に必要となる費用を指します。近年は、保証人を立てることが難しい入居者が増えているため、滞納への対策として保証会社の利用が一般的となっています。保証会社の利用料は、概ね家賃の50%〜100%の範囲内が相場です。

引越にかかる初期費用内訳

この章では、引越にかかる初期費用の内訳を紹介します。

交通費・引越業者の利用費

交通費とは、現在住んでいる家から新居への移動にかかる費用のことです。都道府県をまたいでの引越をする場合は、多くの交通費がかかるでしょう。また、引越業者の利用費とは、荷物を運搬するために引越業者に支払う費用を指します。引越先までの距離や引越にかかる時間、時期によって費用が大きく変わるので注意しましょう。引越業者に支払う費用を抑えたい方は、2月〜4月の繁忙期を避けることをおすすめします。

家具・家電の購入費

引越先に家具や家電が用意されていない場合は、家具や家電を購入する必要があります。

寝具やテレビ、冷蔵庫、洗濯機などすべてを合計した相場は20万円〜60万円前後です。現在住んでいる家で使っている家具や家電があり初期費用を抑えたい場合は、新たに購入するのを控えたほうがいいかもしれません。

一人暮らしに必要な家具、家電の相場価格を表にまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

【家具】

| 家具 | 相場価格(円) |

|---|---|

| ベッド(マットレス込) | 10,000~40,000円 |

| テーブル | 5,000~15,000円 |

| 収納家具 | 3,000~10,000円 |

| カーテン(2枚組) | 2,000~10,000円 |

| 照明(シーリングライト) | 3,000~8,000円 |

【家電】

| 家電 | 相場価格(円) |

|---|---|

| 冷蔵庫(130L前後) | 20,000~40,000円 |

| 洗濯機(5kg前後) | 20,000~40,000円 |

| 電子レンジ | 9,000~15,000円 |

| 炊飯器(3合炊き) | ~10,000円 |

| 掃除機 | 3,000~10,000円 |

| ドライヤー | 2,000~6,000円 |

引越先に家具や家電が用意されていない場合は、家具や家電を購入する必要があります。 寝具やテレビ、冷蔵庫、洗濯機などすべてを合計した相場は20万円〜60万円前後です。新しい現在住んでいる家で使っている家具や家電があり初期費用を抑えたい場合は、新たに購入するのを控えたほうがいいかもしれません。

一人暮らしの初期費用を抑えるコツ

一人暮らしで引越をしたいけど、初期費用を抑えたいと考える方もいるでしょう。初期費用の負担が大きければ、生活が苦しくなることもあります。ここからは、一人暮らしの初期費用を抑えるコツを紹介します。

家賃を下げられないか条件面を検討する

まずは、家賃を下げられないか条件面を検討しましょう。築年数が浅い、駅から近いといった特徴のある賃貸物件は、家賃が高くなる傾向があります。

以下のポイントのうちいくつか妥協できれば、家賃を抑えられるでしょう。

- ・駅から少し遠い物件

- ・築年数が経過している物件

- ・間取りや広さを変更する

- ・設備面にこだわらない

また、家賃を抑えることで基準に算出される敷金や礼金などの負担も減らしやすくなります。

敷金・礼金を抑えた物件を探す

敷金・礼金を抑えた物件を探すことも重要です。なぜなら、敷金・礼金はそれぞれ家賃の1〜2か月分かかることが多いからです。家賃が6万円で敷金・礼金が1か月の物件を敷金のみ1か月分の物件に変更すれば、初期費用を6万円減らせます。初期費用を減らしたい場合は、敷金・礼金がかからない物件の契約も検討しましょう。

家具・家電を譲ってもらう

家具・家電を一式揃えようとすると、最低でも20万円以上かかることがあるので、負担は大きくなります。家具・家電の購入費用を抑えたい場合は、知人や家族から不用品を無料もしくは安い価格で譲ってもらうことで、費用負担を抑えることが可能です。頼れる知人がいない場合は、中古品を購入してもいいでしょう。

友人や家族に引越を手伝ってもらう

友人や家族に引越を手伝ってもらうことができれば、費用を0円に抑えられる可能性があります。特に繁忙期の引越料金は高くなる傾向があるため、手伝ったお礼にお金を渡したとしても引越業者を使うより費用を抑えられるでしょう。

仲介手数料がかからない不動産を探す

仲介手数料がかからない不動産を探せば、初期費用を抑えることが可能です。一般的に多くの賃貸物件では、仲介会社が入居者と物件の所有者を仲介する役割があるため、対価として仲介手数料を支払う必要があります。

しかし、不動産会社が所有する物件であれば、直接契約をする形になり仲介業務が発生しないので、仲介手数料は不要です。仲介手数料がかからない不動産を選べば、数万円以上の費用を削減できることもあります。

勤務先の福利厚生を調べる

家賃の負担を減らしたい場合は、勤務先の福利厚生を調べておきましょう。家賃補助がある会社であれば、負担を減らせる可能性があります。また、そもそも就職活動をする際に家賃補助や社宅制度のある勤務先を検討することも重要です。家賃補助や社宅制度を導入している会社もあるため、家賃の負担を大幅に減らせます。

一人暮らしの引越費用の相場は?安くするコツやお金が足りない時の解決方法を紹介

引越業者を比較する

引越の費用を抑えたい場合は、複数の引越業者から見積りを取り、内容やサービスを比較検討することが大切です。荷物の量や移動距離、時期によって料金は大きく変わるため、条件を整理したうえで、無駄のないプランを選ぶことで費用を抑えられます。

一人暮らしの初期費用が払えない場合はカードローンという選択肢も

一人暮らしの初期費用が払えない場合は、カードローンで借入を行うことも検討しましょう。カードローンであれば、急遽一人暮らしを始める場合でもお金を用意できる可能性があります。さらに無利息サービスを提供しているカードローンを利用すれば、無利息期間内の利息はかからないので収入があり返済の目処が立っている場合は利用を検討してもいいでしょう。

まとめ

一人暮らしを始める際の引越費用は家賃の4か月分が目安となります。家賃以外に敷金や礼金、引越業者に支払う費用を合計すると、負担が大きいため、あらかじめ貯金をしておくことをおすすめします。初期費用を抑えたい場合は、敷金や礼金のない物件を選んだり家具や家電を譲ってもらうなど工夫しましょう。